Photos: Natascha Romboy

Dusseldorf, 2020. Four years have passed since I first visited Fynn Ribbeck in his studio in the Kunstakademie Düsseldorf. A lot has happened since then. During last year’s walkabout, he impressed the academy’s professors with two extraordinary works which resulted in his nomination and the award of the 2019/2020 BEST Artist Stipendium Award, followed by a sensational exhibition.

At the time of our meeting he was already combining his knowledge of sculpting with that of film. His experiments within the medium of film led him to the use of 3D animation programs which enable him to bring narratives in his artworks to life. An illustrative example is the figure of a Madonna stitched together from textile and film, which is shown in this text as a purchasing recommendation. But first a look back ….

Düsseldorf, 2016: Today I’m visiting Fynn Ribbeck, my personal discovery from this year‘s academy tour. Since 2016 he’s been in Marcel Odenbach’s class, he previously studied with Rebecca Warren for two years. He plans to graduate at the end of next year. During the tour a kind of shrine cast a spell over me and wouldn’t let me go. I wanted to meet the artist responsible for this unusual sculpture.

We have arranged to meet at 6 p.m. Fynn comes to meet us at the doorway of the imposing academy building and leads us to his studio. It is utterly silent. Throughout the days of the annual academy tours every corner is filled with art and throngs of people, today the walls and corridors are bare. Only a few canvasses placed in front of the doors interrupt the view of the austere geometric architecture.

We enter room 112, which Fynn shares with four other students. What fabulous working conditions! The generous size of the room is further emphasised by the extremely high ceiling. The huge arched window divided by bars allows light to flood in and looks out over Oberkassel. Divine. I recognise Fynn‘s work space immediately by the Shrine at the window. While I had already been fascinated by the aesthetics of this unusual sculpture on first view, today it is mainly its narrative component that really wows me. But first things first …

Description: The shape of the Shrine is reminiscent of the grandfather clock in your grandmother’s living room. However it is mainly the material that gives the old-fashioned design an elegant air of „clean chic“. The surface structure of the dyed black medium-density fibre board (MDF) looks like a combination of wood and neoprene. Where the clock face would normally be, there is an illuminated cross, which contains filligree miniatures in stacked, doll’s house-like rooms. Two weighted anchor chains, left and right below the horizontal bar of the cross, seem to draw the structure into the abyss. On the base of the inside there is something indefinable. I ask what it is. „That is the cricket in her tomb“, declares Fynn with a serious expression. „The sequel to my DIY space programme“, is the other explanation. Cricket? Space travel? I want to know more. There follows a short, meaningful pause then this crazy story: „First I designed a submarine as a space capsule especially for crickets, with all kinds of comforts. Then I acquired a packet of crickets from a hairy reptile market trader and selected the finest cricket from the pack. I then lowered the cricket into the tank provided for it on board the submarine. It lived there for a while until the oxygen ran out and the water slowly entered the boat. It then retreated to the basement and died. The boat and the tank became the tomb of the heroic cricket who, through its sacrifice, accomplished the greatest achievement in cricket history. The space capsule finally became a shrine.“ This is the story that the author told in his best storyteller voice. I was lost for words. I look more closely at the details and can now see clearly the furnishings in the submarine and the tomb of the heroic cricket. Incredible!

The “shrine”

I continue to look round the studio. Similar to the aesthetics of the Shrine I see an oven and a washing machine. Sitting between them on a stool is a life-size doll. „I’m playing around with ideas for a film I’d like to make. A small format horror film …. accompanied by an exciting synth-pop soundtrack“, says Fynn, laughing. „The oven and washing machine are not currently stand-alone creations, I’ve just used them here as props“, he added, as he draped the small doll over the washing machine.

We spoke about his background. „Did you know early on that you wanted to study art“, was my first question. „No. I just inadvertently fell into it. I’ve always really liked drawing and took art as a main subject in my Abitur exam, however I got the idea of applying to the academy just for fun when I was doing a painting course that my parents had gifted me. The course that was organised by a Grosse* student, was the first connection to the Academy“, says Fynn about his journey to study art. „Did your parents support your decision“, I ask incredulously. „I had only ever known artists, who had had to go against the wishes of their parents“, I add. „Our professors say that too. But there seems to have been a massive transformation. The parents of our generation are usually fully behind study. If anything it was I who struggled with the decision because I had also applied to do biochemistry. After I had been to a few lectures, I was quite quickly convinced …“, says Fynn and pulls a face. „And how did you get from painting to sculpture and then to film“, I ask. „Well. There was this particular story ‚very creepy!!‘“, he begins, meaningfully. „In the orientation year I was fully committed to painting. One evening – I had prepared my work space perfectly for the next day – a bin caught fire and burned overnight with angry flames and three fire engines came. The next morning I was met with a more than bizarre sight: All work spaces, with one exception, had survived the fire unharmed, and it was just my work space that had been burnt. The easel, canvas and paints were reduced to debris and ashes. I didn’t have any money to buy new materials, but I wanted to continue working. Then I discovered a couple of bags of plaster in a corner. So then I started experimenting with plaster and discovered the joy of sculpture. This purifying fire can, of course, perfectly be interpreted as proof of fate beckoning,“ says Fynn with a twinkle in his eye.

He talks about his further experiments with plaster and the transition to the material wood. Wood then also determined the work, with which he had to apply for a certain class (painting, sculpture, media art, etc.) after completing the orientation year . „The application process is normally associated with a terrible, bureaucratic, difficult procedure. I was lucky, however. When I was presenting my work my desired professor just took me on without an application.“ I am curious to see this work. „Do you have a photo“, I asked. He showed me a photo on his mobile phone. There is a sculpture, that evolved from half a saddle roof together with substructure. The roof tiles which have been loosened in many places look like they have been damaged by a storm, polystyrene underneath works its way from the inside out. „Did you want to convey something specific with this or is the work to be recognised as more than a purely sculptural discord“, was my question. „At this point it still seemed incredibly deep to me, however without being able to say why. In retrospect anything significant unfortunately dissolves into nothing“, he answered, laughing. „The most significant meanings are more likely to come from my box of tissues.“ Spiritual depth in tissue boxes?

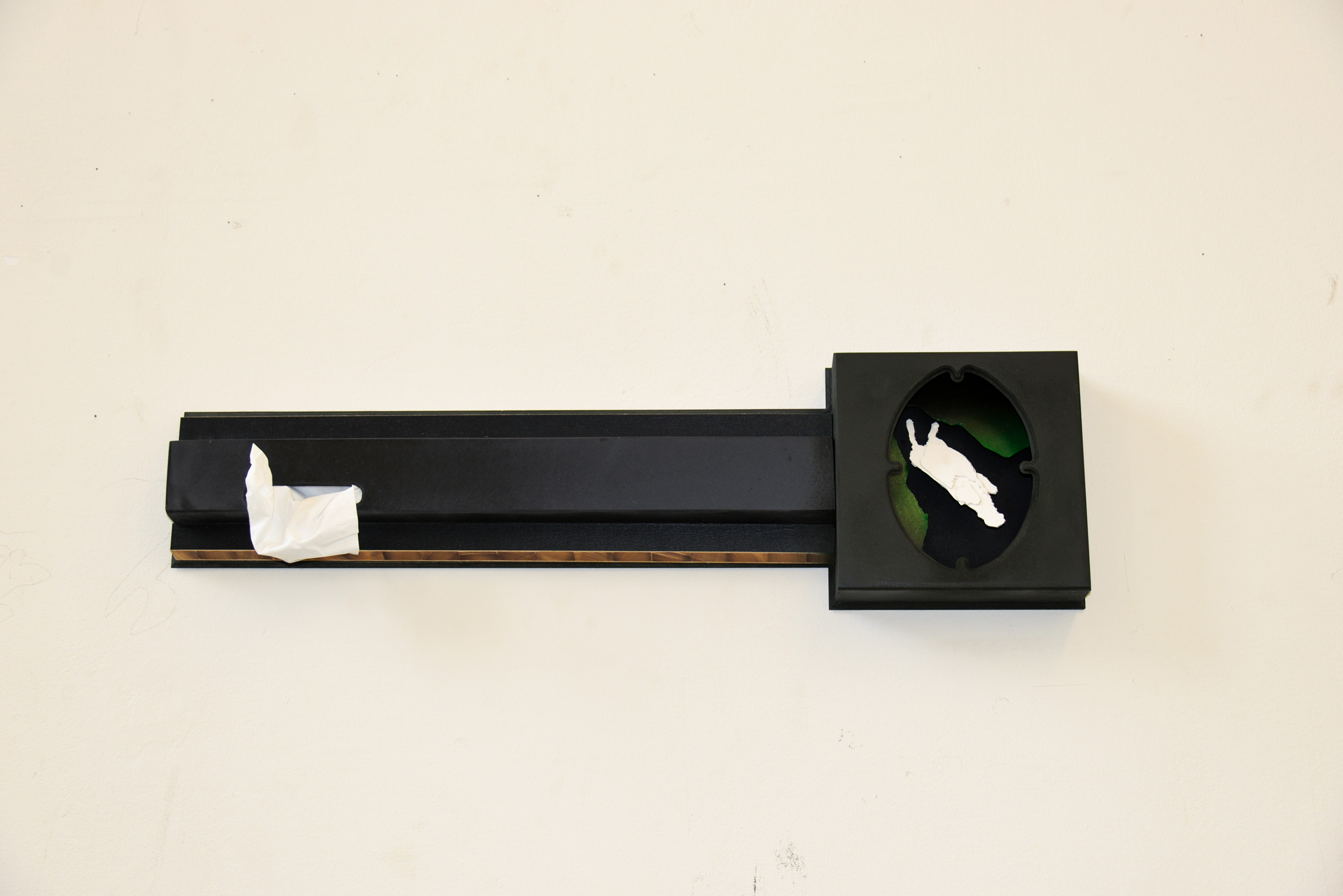

There is also a bizarre story behind this. „I often went sailing with my parents on the Maas. I was always amazed how the sheep were able to keep their balance on the slopes of the embankments. I kept imagining that one would occasionally fall in the water and had the image of a dead sheep lying on its back in the water before my eyes. One day I drew such an imaginary sheep on a piece of card, cut it out and modelled it. I then built a square box out of wood, cut an oval shaped hole into it and staged the scene of the dead sheep in the water in this hole. It looked a bit like a medallion on a grave stone. And then suddenly it had something unintentionally sentimental. I felt embarrassed to have been pursued by a subiliminal desire for nostalgia. It was a feeling of shame and guilt, that I associate with the guilty conscience I have after masturbation. I then came upon the idea of adding a box of tissues to the sculpture, in the plinth area. The tissues themselves are therefore to be interpreted as masturbation tissues, symbolic of feelings of guilt. They can equally be used to mop the tears that fill the eyes when viewing the tragic scene“, Fynn explains the development of the profound box of tissues.

“‘Box of tissues”

In my opionion, it seems logical that a film should follow next. He can tie all of his skills together in the production of a film: writing a script, drawing a storyboard and making props. All he needs now are actors. What about the bizarre dolls that are sitting next to us on a chair. The main roles in his film, do not of course, have to be played by human beings. No. There are also life-size dolls. „This large, scary doll is inspired by my former, imaginary friend at primary school that used to hit the naughty kids. It was only creepy for the other kids then“, I learn. The doll is hand-sewn! He taught himself to sew, he says proudly, while he presents the doll, in particular the movement of the individual limbs. „Today I put the finished doll in a binbag and transported it from my house to here on the train. That looked a bit weird!“ He shows me a photo of this on his mobile phone as proof. It’s astonishing he wasn’t arrested …

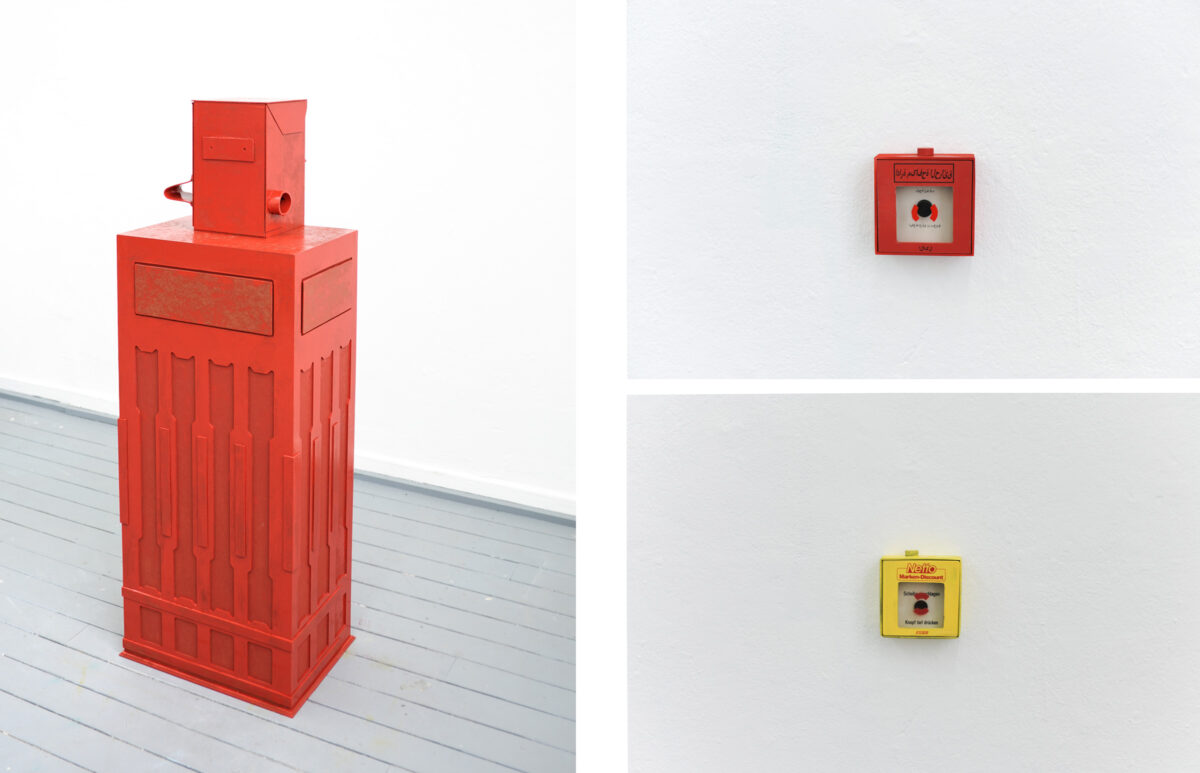

He simply likes to lead people by the nose, he reveals. This is why his work involves the manipulated reproduction of everyday objects that we usually encounter in public spaces, such as manual fire alarms and newspaper vending machines. He then likes to place these close to the originals. „At some point I discovered three manual fire alarms mounted side-by-side here at the academy. One was defective, the next was missing the required test seal, the third was the only functioning one. I then placed my alarm next to them. This was tolerated for a long time. At some point, however, I had to remove it, unfortunately“, said Fynn with a grin on his face.

Image 1: Newspaper vending machine, Image 2-3: Manual fire alarms

„What do your professors think of your work“, I was interested in their professional opinion. „Basically they like it, but it’s not about that. Rebecca Warren, in particular, thought it was important that I learnt how to formulate and justify my artistic ideas or decisions. That was initially very difficult, because I simply lacked the language. During this self-reflection I was often forced to recognise that some of the works that I had previously thought were fantastic, turned out to be superficial. That wasn’t a pleasant experience … But a slew of compliments doesn’t advance you any further“, was Fynn’s wise reply, accompanied once again, of course, by a mischievous smile.

I became aware that light-heartedness and high standards in his artistic work were deeply connected. Perhaps it is precisely this mixture of seriousness, humour and self-irony reflected in the work of Fynn Ribbeck which identifies the unique aesthetics in the early stages of his artistic career in a wide variety of media. The way he conveys stories about hairy reptile market traders, sheep lying on an incline or manual fire alarms in artistic form is fun and makes me curious about what is yet to come . . . . I’m excited!

*Katharina Grosse is professor of painting at Düsseldorf Art Academy.

More Information

Biography of Fynn Ribbeck:

1995 born in Lennep

2013 Abitur exam in Remscheid-Lennep

2013 began studying FINE ART at Düsseldorf Art Academy

2014–2016 taught by Rebecca Warren

2016–2017 taught by Marcel Odenbach

since 2017 taught by Dominique Gonzales-Foerster