Studio photos: Natascha Romboy

Düsseldorf-Unterbilk. Even though his Hidden Portraits, which are creations of photographic art and are currently going through the ceiling, may not suggest it at first glance, Volker Hermes is a painter. Originally his very specialised portraits were not planned as an independent series of works, but merely as studies on the history of painting. Similarly, until July 2020 the artist considered Instagram to be an unsuitable medium for presenting his art. But then everything turned out surprisingly different …

As the result of an article in the Italian Vogue Magazine in May this year, interview requests came from Moscow, London, Chile, South Africa, Poland, Belgium and Brazil as well as for features from top-class people from the fashion world, for instance Allessandro Michele (head designer of Gucci) and Lotta Volkova (currently one of the stylists most in demand globally) or the opera director, designer and costume designer Patrick Kinmonth.

At the same time, major art institutions became aware of him. Since October, his works have been presented in Pavia, Italy, at Castello Visconteo – Musei Civici – and Christie’s in New York chose him as this year’s artistic partner for their Classic Week, and among his now twenty thousand Instagram Followers are curators from the world’s most important museums, such as MoMA.

Extracts from Christie’s Website

Installation views in the Castello Visconteo – Musei Civici – Pavia

What happened? Why do his works, on which he has been working for as long as ten years, suddenly strike such a note?

Examples of various Hidden Portraits

We have arranged a meeting in his studio which lies behind a furniture workshop in a storage hall in Düsseldorf-Unterbilk. The traces of paint, the canvasses standing next to each other on a high shelf and the collection of various paint tubes demonstrate that this is a painter’s studio. But the overall uncharacteristic tidiness indicates that there is no painting going on in this room now. The centre of any current activities is presumably the computer work station.

Views of the studio

The seating area in the corner suggests that Volker Hermes spends a lot of time here. Framed by an armchair, side table and table lamp, pot plants and the paintings on the wall, the overall arrangement creates a cosy atmosphere. There are coffee and biscuits. We start our conversation in this relaxed ambience.

In conversation with Volker Hermes

E.B.: The point in time of the sudden media interest in your Hidden Portraits suggests that these are perceived as an artistic commentary on the pandemic and its much-discussed obligatory wearing of masks. It is difficult to believe that you have been working on these for as long as ten years. What was it that originally inspired you?

Volker Hermes: I have always had a particular interest in classical portrait painting – particularly its background. As a painter, the involvement with history of painting is vitally important to me. Within the context of this genre it was important to me to find the answers to concrete questions, for instance: What was the context and reason that this portrait was commissioned, how is the painting composed or what were the painter’s options to reflect reality?

While the art historian records his scientific results and gives an interpretation from a contemporary point of view, the artist looks for artistic forms of interpretation. Since we live in completely different times and therefore are people with a different mind-set, it made simply no sense to me to paint new paintings or to paint in a historical style. It was obvious therefore that a reappraisal or a new classification of these paintings would only be possible using digital image processing. While my mind was intensely occupied with picture galleries, it occurred to me to get involved in high-definition data which are now made available online in many museums. One example is the Rijksmuseum in Amsterdam, which also offers an option to upload the new interpretations of the works there, which I did in 2015. Until March of this year this remained unnoticed.

E.B.: Why did you hide the faces?

Volker Hermes: I noticed that our access to these paintings is generally very limited. We walk through a museum and do not differentiate between a full figure or a portrait and also know very little about the historical garments. We mainly look at the persons‘ faces and try and decipher their character. In this process we overlook the many hints that have been intentionally placed and are contained in such a painting. The hiding of the face and therefore the individuality enable me to move the focus of the viewer’s perception.

E.B.: It is important to mention the method and manner in which you hide the faces. By contrast to Photoshop collagists you work essentially only with elements already present in the painting. Why?

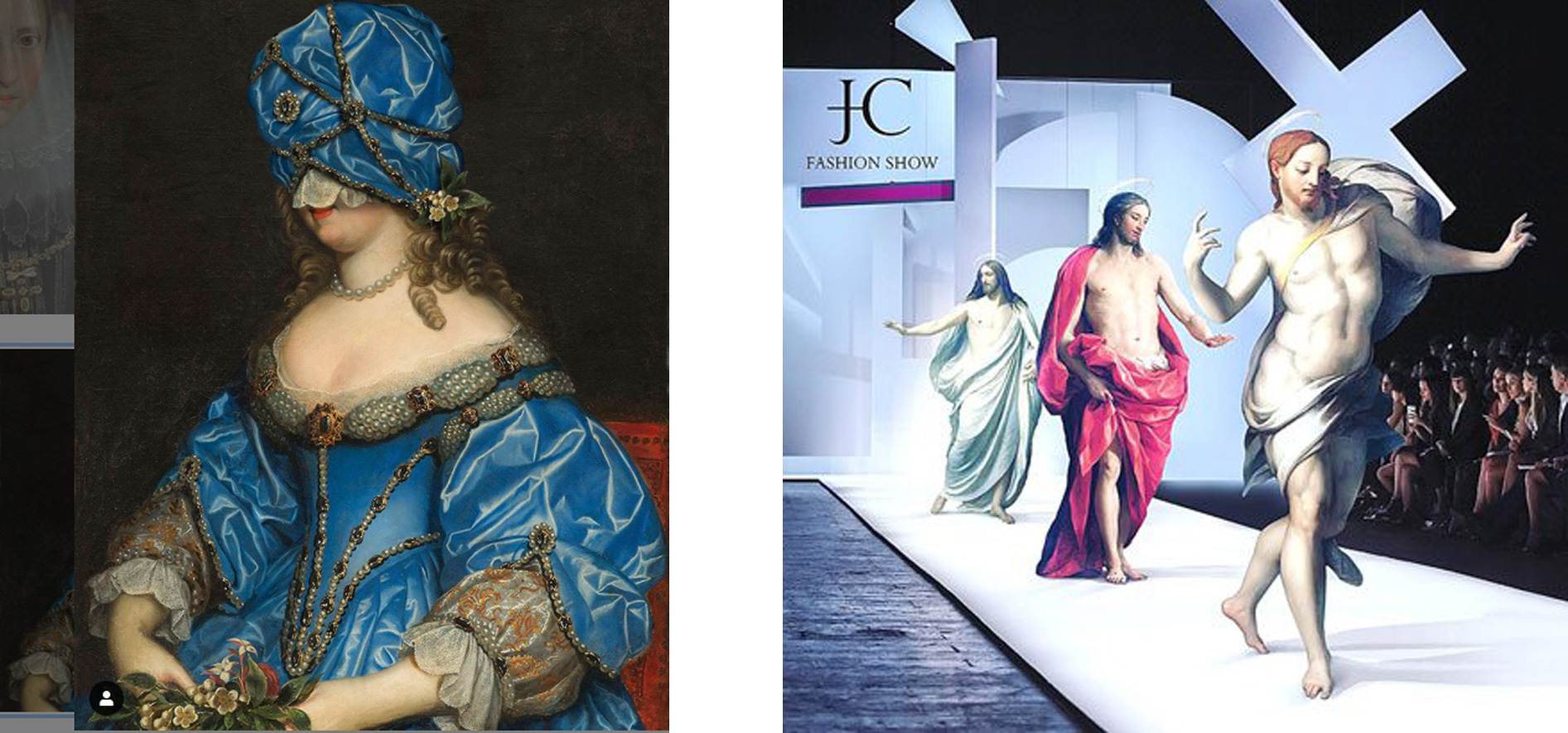

Left: Volker Hermes: Hidden Beaubrun, (2020); right: Alla Mingalëva: o.T., (2020)

Volker Hermes: One reason is that I do not in any way want to destroy these grandiose works, another, that I want to create a concealment concept that is highly credible. Therefore, the system needs to stay intact. I pay attention to the specific characteristics of the painter, brushwork and composition so that I then achieve a variation of the original that is, in fact, conceivable, maintaining my respect for the accomplishment of the historical artist.

E.B.: The term Verhüllungskonzept (“concealment concept “) indicates that each and every concealment is based on a concrete idea. What, for instance, do you wish to say when you pull the wig down over this gentleman’s face [see figure below]? Incidentally: Extremely funny!

Left: Original painting by François Leydecker (1650–1718); right: Photocollage by Volker Hermes: Hidden Leydecker, (2017)

Volker Hermes [laughs]: Yes. I keep having fun with these works.

In this case, for a start, I am alluding to something significant within historical portrait painting: In most cases the portraits are power portraits and not paintings to remember the person by. They were commissioned works which only the highest echelon of society could afford. And it was precisely that which the artist had to express in the painting, using attributes, as in this case, the wig. Wearing a wig was reserved for a certain class, which is why it was considered a symbol of power in those times. So, if I use the wig for the purpose of hiding something, I point to the social background against which this painting originated. At the same time, using the covering of the face, I direct the eye to the self-assured pose of demonstrative male strength. With the wig covering the face, the pose suddenly appears ridiculous and exaggeratedly insincere. It is revealed as a way of behaving which pre-sets a stereotyped image of being male which today is so well described as toxic masculinity.

Or to speak about a female example: I twined ribbons around this rococo lady [see figure] to direct the view to her cinched waist and her over-decorated dress. Women of a certain elevated class of society of those days had to present themselves according to a particular ideal of beauty; they usually also had no say in the choice of their husbands. If you like, this dress may be interpreted as a symbol of subjugation. In order to transfer this role model to our times, I entwined the ribbons around her face and neck in a way which causes an immediate association with bondage. Ultimately, it is always contemporary themes that I incorporate into a historical painting via the respective coverings.

Left: Jean-Etienne Liotard: Wilhelmina Hillegonda Schuyt (1757); right: Volker Hermes: Hidden Liotard (2020)

E.B.: With the masking as such you simply hit the most discussed topic global. Via the covering of the face of the portrayed person, you take their individuality away. Much of our own individual facial expressions are taken away when covering our faces with a mask. Our perception patterns and communication are noticeably disturbed. Your works therefore touch on a sore subject. How do you explain the extremely positive feedback which, in actual fact, is in contrast to this?

Volker Hermes: In my opinion, the bridge to the historical aspect and, of course, the humorous treatment of the paintings takes the edge off the currently alarming situation. Initially, the viewer might perhaps think rather of a failed masquerading for a masked ball than feel that he is reminded of certain restrictions of his individuality due to the obligation to wear a mask. The connection often develops only at a second glance. In America, in particular, my works were often used as a call to wear a mask because my works were obviously neither aggressive nor politically motivated, which pleased me very much.

E.B.: It is incredible, that the total success was set in motion via Instagram. Does this perhaps also indicate contemporary insight into the art market, or, put differently, a shift in the freedom of art?

Volker Hermes: Yes, I think so, although I was not conscious of this aspect for a long time, neither had I planned it in advance. Quite to the contrary. For a long time, I resisted the use of social media. But my friends continued to persuade me so that I eventually gave in [he laughs]. What I like best about the media is the many personal commentaries which reach me and which otherwise could never have reached me. It is not driven by the organised art scene, which makes everything far more direct. The presence in social media channels gives artists a completely new freedom, without exertion of influence from many sides, which keep increasing today. In particular my indication that, originally my Hidden-Portraits were commissioned works that were necessarily integrated in the social context of an elite, opens up a further resonance chamber for the whole complex.

There seems to be no end to the diversity of possible interpretations of the portraits; just like the variety of possible approaches or usages. With his concepts of concealment Volker Hermes succeeded in overcoming the dusty image inherent in historical portraits and whet an appetite to discover them anew. Irrespective of whether his interventions become a motive to think about this genre in a novel way, discover painterly possibilities and use these to decipher contemporary references or whether their contemplation simply serve as morale booster in difficult times – they initiate a dialogue.

The success of this series of works can therefore be ascribed to not only a certain event in our times, but to the artistic contemplation in our times to a passed era.

Conclusion: Hidden Portraits – much more than just masquerade!

Further Information

Website: http://www.volkerhermes.de

Instagram: hermes_instagram

Artikel Vogue: hermes_vogue

Ausstellung Musei Civici, 08.10.2020 – 06.01.2021: hermes_ausstellung_pavia

Christies New York, Classic Week: hermes_christie’s_classicweek