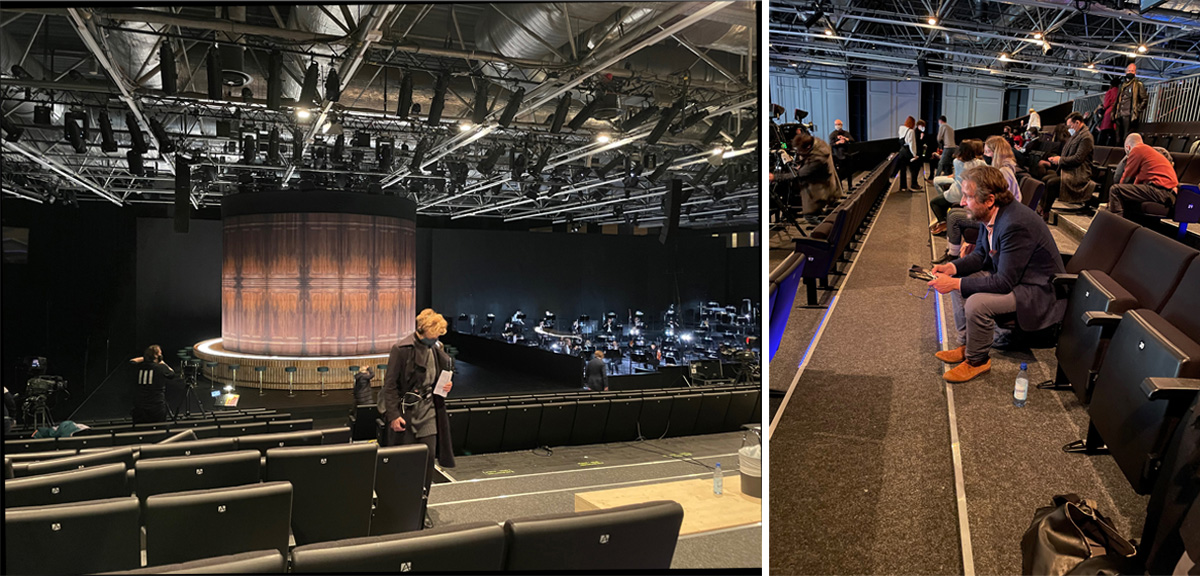

Köln, 2. Dezember 2020. Welch ein Privileg! Eingerahmt von Regisseurin Tatjana Gürbaca und Bühnenbildner Stefan Heyne (selbstverständlich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln) darf ich meinen Platz einnehmen und mir die Aufführung von Die tote Stadt in der Oper Köln anschauen. Neben mir ist dieses Erlebnis nur wenigen weiteren Gästen, verteilt im ansonsten nahezu leeren Zuschauerraum, vergönnt. Die Akteure sind sichtbar aufgeregt. Handelt es sich doch um die Aufzeichnung zum Life-Stream der Neuinszenierung des Stückes, das am 4. Dezember 1920, dirigiert von Erich Wolfgang Korngold in Köln uraufgeführt wurde. Genau einhundert Jahre später wird es in die Gegenwart transformiert. In eine Gegenwart, die es den Akteuren lange Zeit nicht ermöglicht hat, in ihrer Kunst agieren zu können und Opernbesuchern noch auf unbestimmte Zeit das Live-Erlebnis verwehren wird. Die an diese Bedingungen angepasste Produktion versucht sich an einem neuen Format: Oper live, aber zu Hause am Bildschirm …

links: Bühne vor der Aufführung, rechts: Stefan Heyne im Zuschauerraum

Eingeladen wurde ich von Stefan Heyne, der sich zwischen Bühnenbild und Fotografie bewegt. Wie sehr diese beiden Gattungen interagieren, wird er mir im Anschluss an die Inszenierung im Gespräch erzählen.

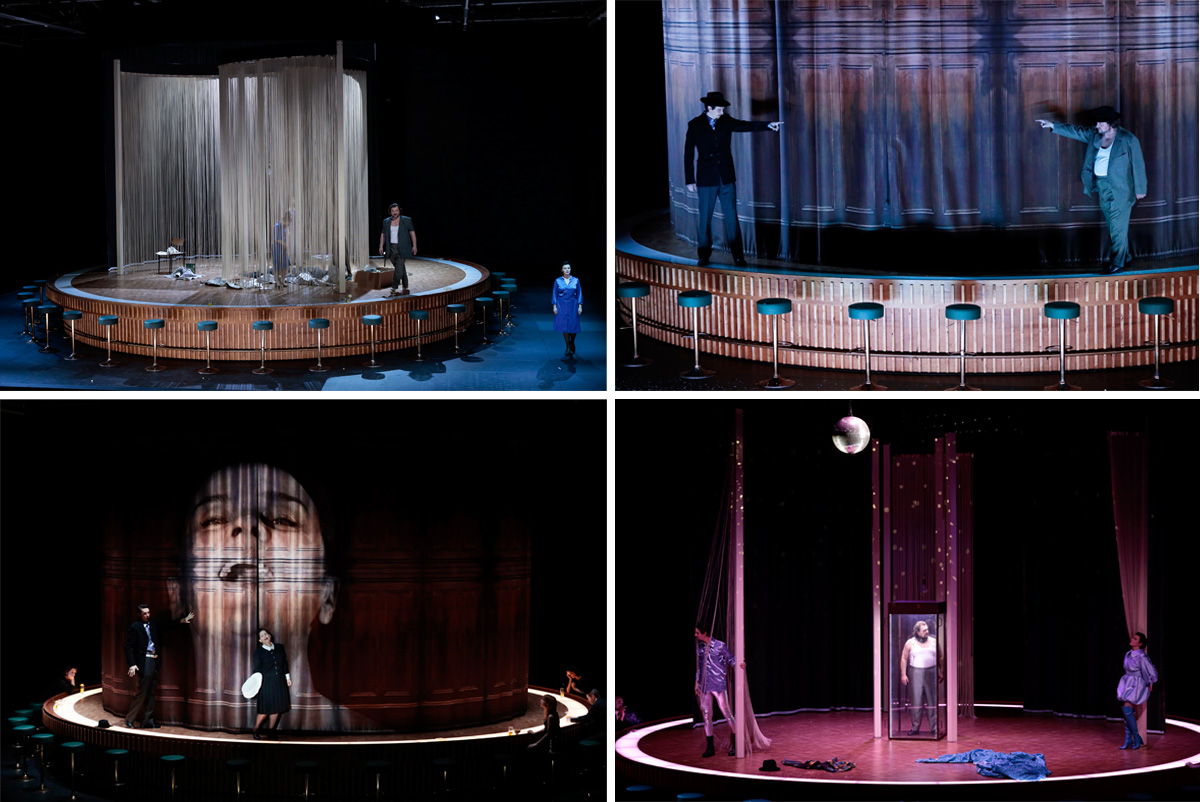

Zunächst aber heißt es für mich alle Details aufzusaugen, die meine Augen und Ohren in den nächsten zweieinhalb Stunden erfassen können. Noch bevor sich der imposante Vorhang öffnet, ist die Spannung im Saal spürbar. Sowohl die Anordnung von Bühne und Orchester, als auch der Aufbau der Bühne sind außergewöhnlich. Kein Orchestergraben, sondern sichtbar neben der Bühne, sind die Musiker positioniert. Keine rechteckige, sondern eine riesige runde Fläche, auf der in der Mitte eine Drehbühne aufgestellt ist, bildet den Aktionsradius. Gleichmäßig angeordnete Barhocker umrahmen das Rund und erweitern den zu bespielenden Raum für die Darsteller. Das Motiv des Vorhangs, die Beleuchtung und auch die Hocker erinnern an den Aufbau eines Kaiserpanoramas, das in der Wende zum Zwanzigsten Jahrhundert mehreren Personen gleichzeitig ermöglichte, stereoskopische Bilderserien durch ein Guckloch zu betrachten. Die Szenerie erinnert aber ebenso an Barszenen von Edward Hopper.

Bühnenbild (Foto: ©Paul Leclaire) zwischen Edward Hopper und Kaiserpanorama

Weil die Übertitelungsanlagen, die üblicherweise dem Zuschauer das Verfolgen der gesungenen Texte ermöglichen, für die Aufzeichnung ausgeschaltet sind, fasst Stefan Heyne mir die bevorstehende Story zusammen:

„Sehr verkürzt dargestellt handelt es sich um die tragische Geschichte des Künstlers Paul, der den Tod seiner Frau Maria nicht überwinden kann und diese wie eine Heilige mit Reliquien wie ihrem Haarzopf, einer Mandoline und eines ihrer Kleider verehrt. Allein mit seiner Haushälterin lebt er zurückgezogen in seinem Haus in Brügge, der ehemals bedeutendsten Handelsstadt Europas. Es gibt für ihn kein Draußen, keine Welt, nur Erinnerungen. Irgendwann begegnet ihm eine andere Frau, in die er sich verliebt und die er zur Überwindung seiner Trauer versucht als Ebenbild seiner verstorbenen Frau umzuformen. Unerträgliche Schuldgefühle führen schließlich dazu, dass er die Doppelgängerin umbringt.“

Puh! Große Oper. Soviel zur Handlung.

Was die Musik betrifft, heißt es gleich für das Orchester, unter der Leitung von Chefdirigent Gabriel Feltz, die spätromantische Musik im Stil von Richard Strauss und Giacomo Puccini in Einklang zur Szenerie der Hauptdarsteller Burkhard Fritz und Aušrine Stundyte sowie zum Chor der Kölner Oper und des Kölner Domchors zu bringen. Schon während des ersten Tons, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Was für eine Akustik! Mein Hauptaugenmerk richte ich jetzt auf das Bühnenbild, das mit seinen technischen Raffinessen ebenfalls präzise auf das Gesamtgeschehen in Abstimmung zu bringen ist und über dessen Entstehung ich gleich alles in Erfahrung bringen kann.

Interessanterweise beginnt die Aufführung vor geschlossenem Vorhang. „Das ist übrigens ein Foto einer Hausfassade, das ich in Berlin aufgenommen habe“, flüstert mir Heyne zu. „Metaphorisch spiegelt der Vorhang das Außen, während sich dahinter das Seelenleben Pauls zu erkennen gibt.“

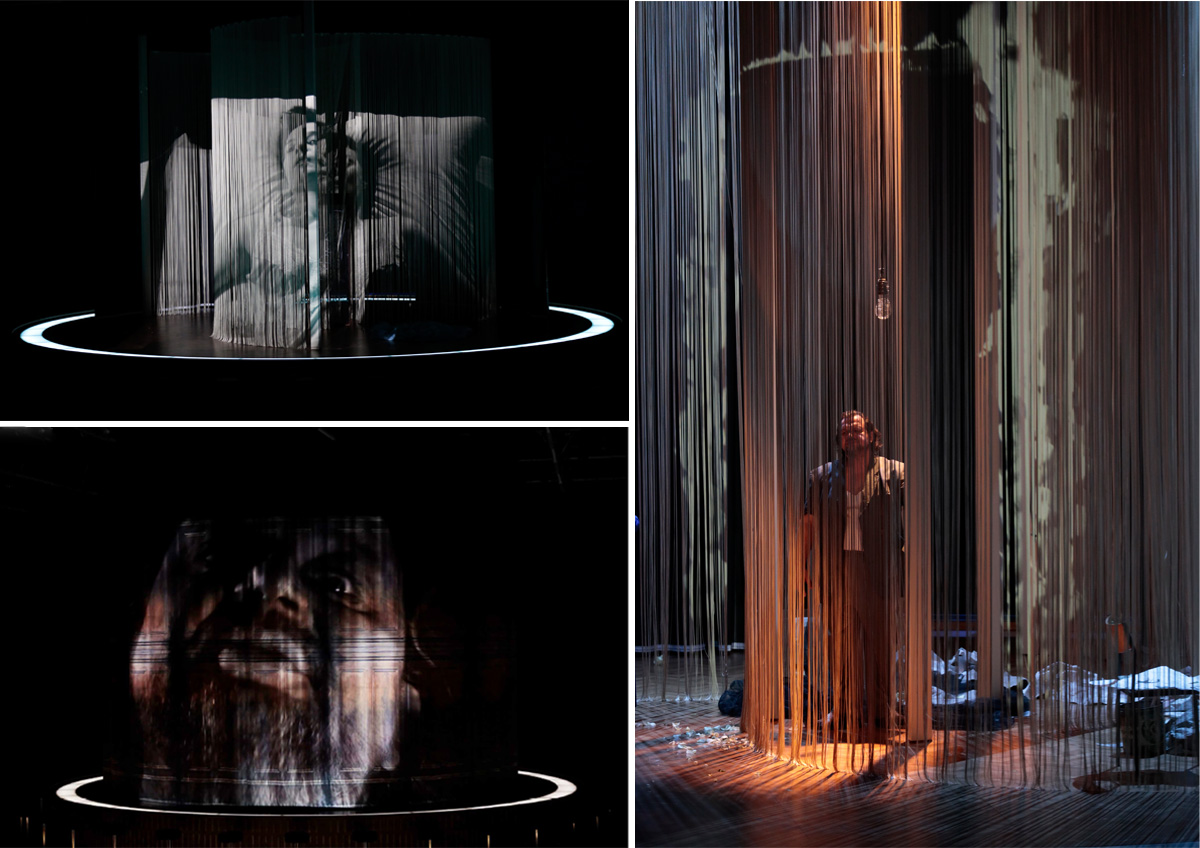

Gigantisch große Bildprojektionen der verstorbenen Maria auf den Vorhang bringen ihre Allgegenwärtigkeit zum Ausdruck. Ein sich immer wieder neu formierender, fein strukturierter Fadenvorhang im Inneren lässt an Haare denken und greift vermutlich die reliquienhafte Bedeutung ihres Haarzopfes auf.

Impressionen von Die tote Stadt (Fotos: ©Paul Leclaire)

Auch dieser durchsichtige Vorhang dient als Projektionsfläche weiterer Bilder oder auch Filmsequenzen; eine geradezu symbolische Überlagerung von Bildern in ihrer Gegenwärtigkeit und Erinnerung. Auch das Spiel mit Licht und Schatten ist in Perfektion auf die Handlung abgestimmt. Insbesondere die optische Betonung des Rings, der immer stärker als ein geschlossenes System erkennbar wird, das den Gedankenradius des trauernden Pauls gefangen hält. Metaphorik pur. Alles in allem eine großartige Inszenierung!

Beispiele der Projektionen bei Die tote Stadt (Fotos: ©Paul Leclaire)

Und für mich nun eine wunderbare Gelegenheit auch den Macher des Bühnenbildes und dessen Arbeitsweise kennenzulernen. Einem Gang hinter die Kulissen folgt das Gespräch.

Behind the scenes …

E.B.: Wie geht man an eine solche Aufgabe heran? Du bekommst das Libretto und hast im Entwurf zunächst einmal alle Freiheiten oder gibt es bereits zu Beginn Vorgaben?

Heyne: Nein, ich habe alle Freiheiten. Sobald ich Zugang zum Stück gefunden habe, arbeite ich zunächst einmal mit Bildern und Modellen, die ich dann dem/der Regisseur*in zeige. Dann erst geht es in die Detailformulierung und technologische Durchdenkung. Für diesen Ort entstand die zentrale Idee, die vorgegebene räumliche Situation zu nutzen. Deshalb der Verzicht auf den Orchestergraben, die installative Konstruktion der Bühne und die für den Zuschauer sichtbare Platzierung des Chors. Vor diesem Hintergrund entwickelte ich erste künstlerische Entwürfe, die dann im nächsten Schritt mit Mitarbeitern der hauseigenen Werkstätten – Statiker, Konstrukteure, etcetera – hinsichtlich der Umsetzung ausgearbeitet wurden. Sukzessive haben wir uns dann im gesamten Team an einen Entwurf herangearbeitet, der die Erstellung eines Kostenplans in Abstimmung zu vorhandenen Kapazitäten ermöglicht hat.

E.B.: Wie lange dauert denn ein solcher Prozess?

Heyne: Bis zu diesem Entwicklungsschritt circa ein Jahr. Bis zur Aufführung meist zwei Jahre. Dazwischen gibt es für mich immer wieder Pausen, in denen dann andere an der weiteren Entwicklung beteiligte Akteure tätig sind.

E.B.: In diesen Pausen widmest du dich seit 2004 auch der Fotografie. Unmittelbar nach deinem Studium in Berlin-Weißensee bist du sehr erfolgreich als Bühnenbildner durchgestartet. Wie kam es zur Idee, dich auch als Fotograf zu versuchen?

Heyne: Das hat sich als Selbstläufer entwickelt. Zu Dokumentationszwecken mussten und müssen meine Bühnenbilder auch fotografiert werden, was üblicherweise – wie heute auch – durch einen Theaterfotografen erfolgt. Nach meinem Studium konnte ich mir einen solchen aber nicht leisten oder die Bilder gefielen mir einfach nicht. Und so habe ich mir eine Kamera gekauft und mich in die Technik der Fotografie hineingekniet. Irgendwann begann ich dann über das Bühnenbild hinaus zu fotografieren und größere Abzüge zu machen. Sehr schnell wurde eine erste Galerie in Berlin auf mich aufmerksam und so nahm dann letztlich alles seinen Lauf.

E.B.: Was liegt dir mehr? Bühnenbild oder Fotografie?

Heyne: Beides mache ich gleich gern. Inhaltlich reizt mich die gegenseitige Wechselwirkung. Auf die Arbeitsweise bezogen schätze ich an der Bühnenbildnerei die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Akteuren. Als Fotograf bin ich ja überwiegend allein unterwegs.

E.B.: Bist du auch Filmliebhaber?

Heyne: Eher nicht. Ich schaue lieber Nachrichten.

E.B.: Etwa auch aktuell?

Heyne: Gerade jetzt finde ich es super spannend zu beobachten, wie bilderfüllend die Berichterstattungen über die Pandemie sind. Wie die Bilder wirken, prägen, wie aus Fakten Bilder und umgekehrt aus Bildern Fakten oder auch Fakes werden.

E.B.: Aus diesem Blickwinkel betrachtet in der Tat interessant. Vermutlich gerade kritischer zu betrachten als je zuvor …

Heyne: Absolut. Für mich gehört das zum Studium unserer Wahrnehmung. Wie funktioniert Manipulation? Wie wird inszeniert?

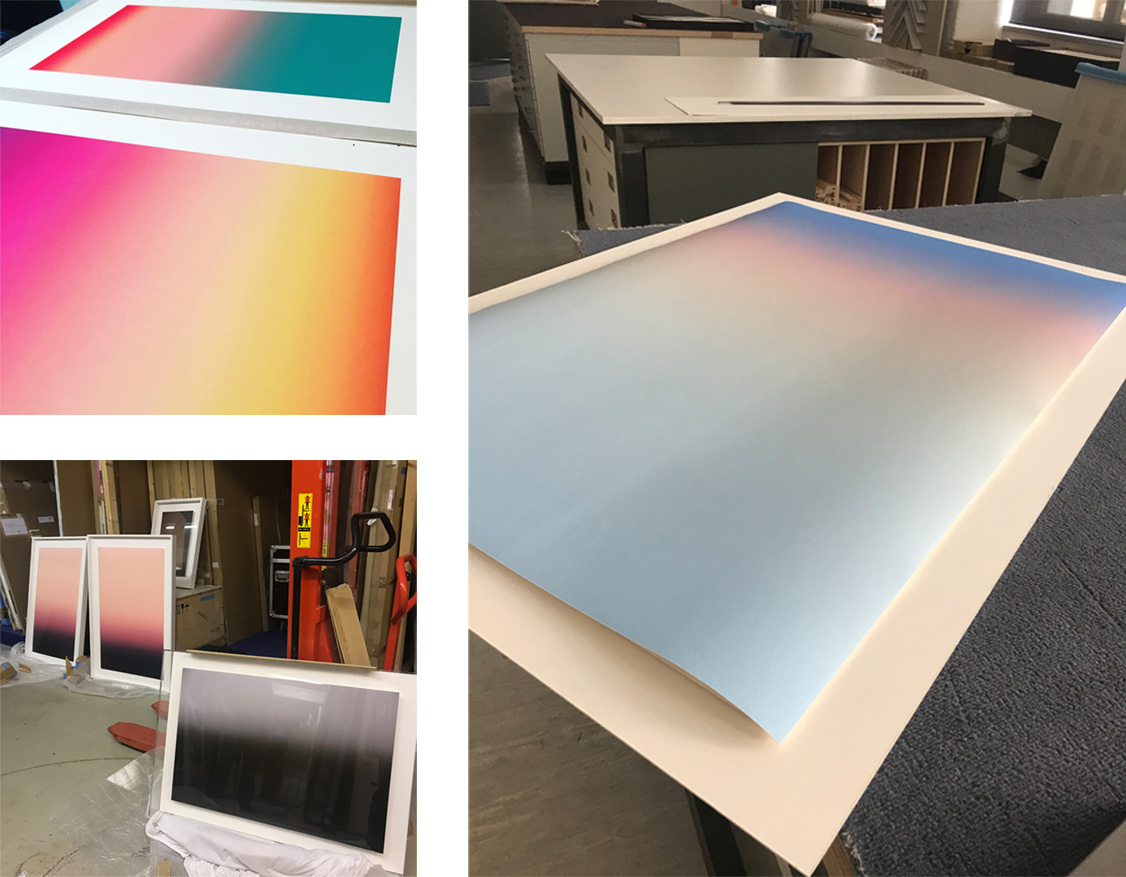

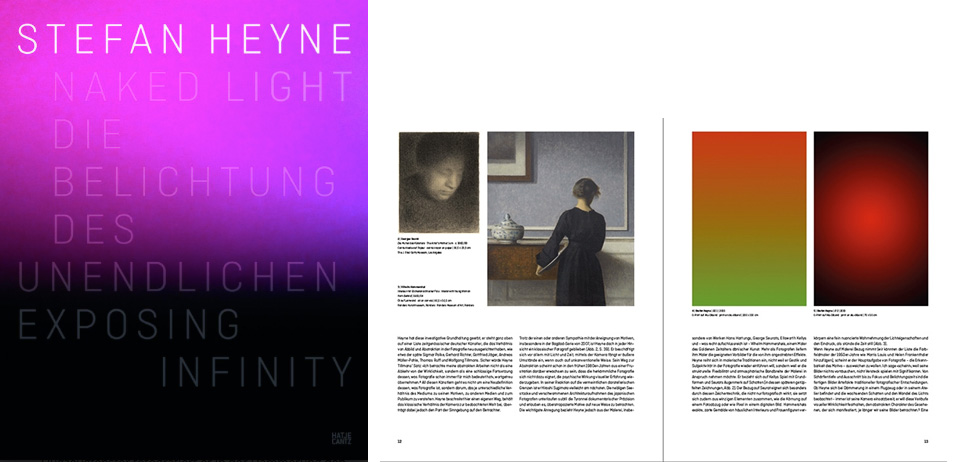

E.B.: Eine gute Überleitung zu deinen Fotografien, die durch starke Unschärfen und Abstraktion gekennzeichnet sind. Über die Wegnahme der Schärfe löst du die Formen auf, die uns als Betrachter eine Wiedererkennung des Motivs geradezu unmöglich machen. Insbesondere deine Serie, in der du aus dem Flugzeug heraus die Stratosphäre in der Morgen- und Abenddämmerung aufgenommen hast, erinnert eher an Farbflächenmalerei als an Fotografie. Du verzichtest eigentlich auf alles, was Fotografie ausmacht …

Fotografien von Stefan Heyne

Heyne: Das ist richtig. Indem ich auf all das Typische verzichte: Schärfe, Tiefe und Motiv, interveniere ich bewusst die Behauptung, dass Bilder dokumentieren und die Wahrheit zeigen und mache genau das Gegenteil von dem, was in Nachrichtensendungen passiert. Innerhalb meiner Fotografie geht es mir vielmehr um die Auseinandersetzung mit Licht und Schatten im philosophischen Sinn: Fragen nach Raum, Zeit, Endlichkeit, Unendlichkeit, Erkennbarkeit der Welt. Alles ist mit großen theoretischen Auseinandersetzungen verbunden, die zum Abschluss einer jeden Werkserie meine Bilder in einer Buchpublikation ergänzen.

Weitere Beispiele von Fotografien: Oben als Installationsansicht der Ausstellung Naked Light. Die Belichtung des Unendlichen in der Städtischen Galerie Dresden (Foto: ©Franz Zadnicek)

Buchpublikation: Naked Light, Die Belichtung des Unendlichen (Hatje Cantz Verlag)

Und wo findet sich nun genau die Wechselwirkung der beiden Gattungen, frage ich mich abschließend. Beim Bühnenbild steht die Inszenierung einer vorgegebenen Handlung im Mittelpunkt. Die Kunstfotografie ist frei in der Bildfindung. Gemeinsam ist beiden das Spiel mit Licht und Schatten. Bei Stefan Heyne ist es aber mehr. Stichwort Nachrichten: Ihm geht es auch um die Auseinandersetzung mit erinnerten Bildern, die unsere Wahrnehmung prägen und die sich mit Bildern des Hier und Jetzt überlagern. Bezogen auf Die tote Stadt finden sich diese dramatisch über die projizierten Bild- und Filmsequenzen inszeniert. In der Abstraktion seiner fotografischen Motive macht er genau das Gegenteil. Er nimmt uns die Möglichkeit der Erinnerung und Wiedererkennung und fordert uns zu einer individuellen neuen Deutung heraus.

Doch – geschieht genau das nicht auch bei der künstlerischen Setzung einer jeden Neuinszenierung …? Fordert diese uns als Betrachter nicht auch dazu auf, einfach mal neu auf etwas schon Dagewesenes draufzuschauen? Die Inszenierungen von Stefan Heyne laden auf jeden Fall dazu ein. Und das ganz unabhängig des von ihm angewandten Mediums …

Stefan Heyne (Foto: ©Paul Leclaire)

Weitere Informationen

Website: http://www.stefan-heyne.de

Instagram: Heyne_Instagram

Buchpublikationen: hatjecantz_heyne

Rezension Opernmagazin: https://opernmagazin.de/die-tote-stadt-premiere-am-4-12-2020-in-der-oper-koeln-erfuellt-hoechste-erwartungen/